|

題字:胡進杉

《科學史通訊》稿約

一、總論

(一)本刊為國際科學史與科學哲學會科學史組中華民國委員會(簡稱:中央研究院科學史委員會)

所屬刊物。其宗旨為提升科學史研究,推廣科學教育和促進科學普及。

(二)本刊為年刊,於每年九月刊行。

(三)本刊國際標準期刊號(International Standard Serial Number,簡稱ISSN):2227-1023。

(四)編輯委員會:共六位,由本會主任委員邀請,曾任本會主委或為教授以上之本會委員出任,任期與

主委相同。委員會負責協商本刊之發展方向,並執掌監督學術審查制度。另設通訊編輯委員,邀請

海外學者參與,資格不受限,其執掌為協助推薦論文審查人,並在海外學術界推廣本刊。

(五)編輯部:聯繫編輯出版事務與官方網站之經營。

二、投稿須知

(一)本刊公開徵求以下稿件,來稿類別與欄目如下:

1. 學術專論:以刊登兩萬字以內,與各類科學技術及科技相關發展史的學術論文為主。

來稿先經編輯部形式初審後,製成初審報告,送交編輯委員會討論。編輯委員檢視稿件及

初審報告後,決定是否進行審查。如決定送交審查,則由編輯委員會推薦審查人,進行

雙匿名審查。審查後,如獲採用,作者須按編輯委員會意見修改,通過後即予刊登,並致贈

當期通訊三冊。獲本刊採用後,會收錄於科學教育期刊文獻資料庫中。

2. 學術劄記:五千字之初登稿,由編輯委員會進行審查。

3. 學界動態:報導海內外科學史界的新聞。報導實際參與學術會議的見聞與評論。

主要關注即將召開的學術會議,歡迎各籌備單位主動提供會議訊息。

4. 出版消息:包含新出版之學術新書和新出博碩士論文摘要。凡欲刊登新書介紹者,

請寄該書一冊至本刊編輯部,以供編輯採節必要資料刊登。

5. 來稿請自行複製留存,本刊編輯部不退稿,並保留刊登之權利。

(二)投稿學術專論、學術劄記和研究史請附中、英文論文題目、摘要(500字以內)、關鍵詞(五個)

和作者姓名、服務單位及職稱。其他欄目則請附中、英文論文題目和作者姓名、服務單位及職稱。

並請提供聯繫方式。

(三)來稿電子檔請以 Microsoft Word 檔投遞,橫向排列,且須附列完整之參考書目並註明頁碼。

(四)一稿多投,曾於網路發表之文章與學位論文,本刊不予接受。於研討會宣讀之論文,如該會議有

出版論文集或出版計畫,亦不予接受。

(五)文責須由作者自負。

三、編輯部權利

(一)編輯部得就來稿酌修體例、格式及圖版,並要求作者提供圖像來源及授權。

四、作者權利

(一)無稿酬,致贈獲刊載之作者當期刊行本三冊。

(二)作者擁有來稿之著作人格權,並同意轉讓本刊著作財產權。

五、文章授權

(一)同意授權本刊出版、再刷、翻譯、轉載。

(二)同意本刊數位化來稿,並轉授權其他合作資料庫。

六、體例及格式,請參本刊網站附加檔案:科學史通訊撰稿體例。

七、編輯聯絡方式

30013 新竹市光復路二段101號 國立清華大學人文社會學院歷史研究所毛傳慧教授收。

電子檔請逕寄:chmau@mx.nthu.edu.tw

卷期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44| 45 |

| 科學史通訊 第一期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 初探劉徽的窮盡法 |

洪萬生 |

1 |

第1期科學史通訊內容 |

| 外文科學史刊物一覽 |

鄒景衡 |

3 |

| 近代中國醫藥目錄學專注—醫籍考及宋以前醫籍考之考察 |

那琦、那貴忠 |

6 |

| 近年來考古出土文物對科學使研究的若干影響 |

萬家保 |

7 |

| 阮元與疇人傳 |

王萍 |

8 |

| 王清任與醫林改錯 |

陳勝崑 |

9 |

| 王信仰與廚房衛生 |

張之傑 |

11? |

| 趙爽勾股圓方圖注之研究 |

陳良佐 |

11 |

| 格物與成器 |

劉君燦 |

13 |

| 我國古代的玉雕技術問題 |

鄧淑蘋 |

14 |

| 宋末鄭所南和他的礦床學思想 |

劉昭民 |

15 |

| 羅志豪教授致陳勝崑信 |

羅志豪 |

16 |

| 科學史通訊 第二期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 宋代之藥政 |

那琦 |

2 |

第2期科學史通訊內容 |

| 談中國早期銅器的兩個技術問題 |

萬家保 |

7 |

| 證明圓面積公式的劉徽方式 |

洪萬生 |

8 |

| 科學與技術的結合—幾位清代科技學者 |

王萍 |

9 |

| 探討中西早期金屬文化的走向 |

張世賢 |

13 |

| 科學史徵答—時間觀、創世論與演化論 |

劉君燦 |

16 |

| 明代李時珍在我國古代地質學史上的貢獻 |

劉昭民 |

18 |

| 談發現火藥時期 |

劉廣定 |

19 |

| 讀「中國生物學發展史」 |

張之傑 |

20 |

| 「十三世紀的中國數學」摘要 |

洪萬生 |

22 |

| 民國科學史研究參考書目(1912~1949) |

陳勝崑 |

23 |

| 何丙郁教授著作一覽 |

|

27 |

| 外國醫學史活動消息 |

陳勝崑 |

32 |

| 科學史通訊 第三期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 初探「重差」的內在理路 |

李國偉 |

3 |

第3期科學史通訊內容 |

| 因物成率.審辨名分—試論中算史研究的幾個大方向 |

洪萬生 |

9 |

| 中國數學史的幾個問題 |

洪萬生 |

13 |

| 煉丹與化學—兼談道家的化學觀 |

龍村倪 |

15 |

| 葛洪的儒、道思想 |

王萍 |

23 |

| 談中國化學史的研究 |

劉廣定 |

25 |

| 達爾文學說在中國 |

陳勝崑 |

28 |

| 明代唯一勒撰本草「本草品彙精要」原本之流落海外與其要圖之百於年後摹寫本「金石昆蟲草木狀」之刊行價值 |

那琦 |

35 |

| 見微知著—從陶瓷所含的稀土元素和少量元素看中國製瓷技術的演進 |

張世賢 |

44 |

| 偉大的中國古代金屬製鑄工業 |

萬家保 |

53 |

| 民國科學史的研究與開展 |

陳勝崑 |

56 |

| 十九世紀中國的科技雜誌 |

劉廣定 |

60 |

| 培養人才.繼往開來 |

王萍 |

64 |

| 個人對中國科學史的幾點意見 |

劉君燦 |

66 |

| 略談中國科技史的古為今用 |

劉昭民 |

69 |

| 「中華天文學發展史」摘要 |

劉昭民 |

71 |

| 國內收藏科學史期刊目錄 |

編輯小組 |

72 |

| 科學史通訊 第四期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 我國歷史上人工栽培的食用香蕈 |

陳良佐 |

3 |

|

| 薏苡仁,川穀之本草系統(圖考) |

那琦 |

7 |

| 薏苡仁,川穀之本草考察 |

莊壽美、莊淑旂、那琦 |

8 |

| 漢伏波將軍馬援與薏苡仁 |

那琦 |

16 |

| 薏苡與川穀植物來源之釐定 |

那琦 |

19 |

| 最初的中文化學元素名稱 |

劉廣定 |

22 |

| 「平龍認」的有關問題研究 |

劉廣定 |

26 |

| 十九世紀中國組合數學的某些貢獻 |

李國偉 |

32 |

| 代數符號的迷思 |

.洪萬生 |

33 |

| 關於「透光鏡」的一些問題 |

萬家保 |

35 |

| 考古學對中國科技史的新貢獻 |

劉昭民 |

36 |

| 識小錄(甲篇) |

龍村倪 |

38 |

由不連續到連續;類比的再擴充 -對孔恩(T.Kuhn)知識典範論的探討 |

劉君燦 |

47 |

| 從事「中國科技史」研究的幾點經驗談 |

葉鴻灑 |

58 |

| 出席十七屆國際科學史年會報告書 |

孫方鐸 |

60 |

| 科學史 |

魯經邦(譯) |

70 |

| 「中華地質學史」摘要 |

劉昭民 |

79 |

| 本會會訊 |

編輯小組 |

80 |

| 科學史通訊 第五期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 從古代青銅器的製造是金文的「鑄」字 |

萬家保 |

2 |

第5期科學史通訊內容 |

| 試論我國古代陶磁工藝中坯料之調製問題 |

陳擎光 |

8 |

| 中國古代煉製金丹器具的一些問題 |

劉廣定 |

16 |

| 方圓、影響、與自然人文思想 |

劉君燦 |

20 |

| 清初南懷仁所帶來的氣象學識 |

劉昭民 |

28 |

| 物理學發展中的原因概念 |

魯經邦(譯) |

32 |

| 科學發現的歷史結構 |

魯經邦(譯) |

38 |

| 台灣醫界人物傳記索引初稿 |

陳勝崑 |

48 |

| 第一屆科學史研討會記實 |

魯經邦 |

54 |

| 本會會訊 |

編輯小組 |

57 |

| 思與言主辦之中國科技史研討會議程 |

|

59 |

| 淡江大學七十四學年度第二學期中國科技史講座課程表 |

|

60 |

淡江大學七十五學年度第一學期中國科技史講座課程表 |

|

61 |

| 科學史通訊撰稿細則 |

|

62 |

| 本會委員名單 |

|

64 |

| 第一屆科學史研討會實況照片(封面裡及封底裡)說明 |

|

65 |

| 科學史通訊 第六期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 人與大自然的契合 |

何丙郁 |

2 |

第6期科學史通訊內容 |

| 長生不老術中的仙丹 |

何丙郁 |

6 |

| 古器物的化學分析在歷史研究上的應用 |

張世賢 |

10 |

| 陽性作物的通風、通光與陰性作物日光照射量的控制 |

陳良佐 |

15 |

| 我國蒸餾器與蒸餾酒的問題 |

劉廣定 |

27 |

| 漢昭帝元鳳五年燭星—歷史上最量的一顆新星? |

黃一農 |

34 |

| 抖?識小錄(乙篇) |

龍村倪 |

40 |

| 民國初年我國氣象事業之開展 |

劉昭民 |

57 |

| 南宋「天文圖」 |

袁尚賢 |

61 |

| 與人文結合的科技史教育—科技走入生活精神發揚場面 |

劉君燦 |

64 |

| 參加港大中文系六十週年紀念國際研討會後記 |

劉廣定 |

69 |

| 本會會訊 |

魯經邦 |

73 |

| 淡江大學七十五學年度第二學期中國科技史課程一覽表 |

|

83 |

| 淡江大學七十六學年度第一學期中國科技史課程一覽表 |

|

84 |

| 科技史通訊撰稿細則 |

|

85 |

| 本會委員名單 |

|

87 |

| 科學史通訊 第七期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 中古時期的外來化學知識 |

劉廣定 |

2 |

第7期科學史通訊內容 |

| 日據時代台灣氣象史 |

劉昭民 |

5 |

| 李約瑟原著.鄭子政譯《中國之科學與文明》氣象學部分商榷 |

劉昭民 |

20 |

| 談中國科技的進入教科書教學 |

劉君燦 |

22 |

| 出席第五屆國際中國科技史會議報告書 |

孫方鐸 |

24 |

| 中央研究院出席國際學術會議報告(第五屆國記中國科技史會議) |

李國偉 |

30 |

| 聖地牙哥「第五屆國際中國科技史會議」側記 |

張瑞德 |

32 |

| 北宋科技發展重要特色之分析 |

葉鴻灑 |

34 |

| 第五屆國際中國科技史會議 |

黃一農 |

35 |

| 第五屆國際中國科技史會議新聞集錦 |

葉鴻灑委員提供 |

37 |

| 本會第三屆第二次全體委員會議紀錄 |

|

44 |

| 本會第三屆第三次全體委員會議記錄 |

|

45 |

| 76年8月~77年12月會計報告 |

|

46 |

| 淡江大學七十六學年度第二學期中國科技史課程一覽表 |

|

47 |

| 淡江大學七十七學年度第一學期中國科技史課程一覽表 |

|

48 |

| 科學史通訊撰稿細則 |

|

49 |

| 本會委員名單 |

|

51 |

| 科學史通訊 第八期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 台灣四十年來科技史發展簡介 |

劉廣定 |

2 |

第8期科學史通訊內容 |

| 談火藥與火炮的一些問題 |

劉廣定 |

7 |

| 我國古代對猛瑪化石之認識 |

劉昭民 |

9 |

| 懷念陳勝崑先生 |

劉昭民 |

11 |

| 銅綠山先秦時代股銅礦遺址參觀記 |

劉昭民 |

12 |

| 人之方鐸 |

劉君燦 |

14 |

| 勝崑兄去世 |

劉君燦 |

15 |

| 忘塵軒科技史札記 |

劉君燦 |

16 |

| 抖小識小錄 |

龍村倪 |

19 |

| 中國古代窺管考 |

黃一農 |

28 |

| 本會第三屆第四次會議記錄 |

李國偉 |

38 |

| 79年1月~12月會計報告 |

|

39 |

| 本會委員名單 |

|

40 |

| 科學史通訊撰稿細則(封底裡) |

|

|

| 科學史通訊 第九期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 中國科技史研究的回顧與前瞻 |

席澤宗 |

2 |

第9期科學史通訊內容 |

| 談考古學對藝術史研究的貢獻—以古玉器研究為例 |

鄧淑蘋 |

10 |

| 王莽量器及其他 |

白尚恕 |

20 |

| 明末清初西算東傳 |

白尚恕 |

24 |

| 李善蘭與《幾何原本》後九卷 |

洪萬生 |

30 |

| 我國古代詩附中的氣象和氣候資料 |

劉昭民 |

32 |

| 《聊齋誌異》中的科學史料 |

劉昭民 |

35 |

| 忘塵軒科技史札記(二) |

劉君燦 |

38 |

| 第六屆中國科學史國際討論會紀要 |

張世賢 |

43 |

| 近代中國科技史研討會 |

楊翠華 |

46 |

| 各校簡況 |

|

50 |

| 本會委員著作目錄 |

|

52 |

| 七十九年本會大事記 |

|

57 |

| 七十九年1~12月會計報告 |

|

58 |

| 本會委員名單 |

|

59 |

| 封底裡科學史通訊撰稿細則 |

|

|

| 科學史通訊 第十期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 中國古代科技發明展品的字製與推廣 |

劉昭民 |

1 |

第10期科學史通訊內容 |

| 貓熊古名考 |

劉昭民 |

3 |

| 忘塵軒科技史札記(三) |

劉君燦 |

5 |

| 王韜白記中的李善蘭 |

洪萬生 |

9 |

| 台灣原住民早期的氣象知識 |

劉昭民 |

16 |

| 中國古代對角度的認識 |

李國偉 |

18 |

| 民國二十年以前在歐中的中國化學會 |

劉廣定 |

26 |

| 北宋儒者的自然觀(摘要) |

葉鴻灑 |

32 |

| 追憶陳委員勝崑(轉載) |

張之傑 |

33 |

| 讀醫史:懷勝崑(轉載) |

洪萬生 |

35 |

| 北宋科技發展之研究(新書簡介) |

葉鴻灑 |

39 |

| 淡江大學中國科技史課程表 |

|

40 |

| 本會委員著作目錄 |

|

42 |

| 八十年本會大事記 |

|

46 |

| 八十年本會委員動態 |

|

47 |

| 八十年1~12月會計報告 |

|

48 |

| 本會委員名單 |

|

49 |

| 科學史通訊 第十一期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 「至大無外,至小無內」詮釋 |

梅榮照 |

1 |

第11期科學史通訊內容 |

| 近代化學何以未在中國發生 |

劉廣定 |

9 |

| 忘塵軒科技史札記(四) |

劉君燦 |

19 |

| 《九章算術》與中國傳統數學的發展 |

吳裕賓 |

22 |

| 李善蘭致曾國藩的兩封信 |

洪萬生 |

36 |

| 博士論文摘要 |

徐光台 |

38 |

| 紀念鄒景衡委員 |

劉廣定 |

40 |

| 孔明首先發明半自動機器人—木牛流馬 |

劉昭民 |

41 |

| 道教與中國古代醫學 |

辛智科 |

46 |

| 淺談中國科學史之外史研究 |

王禹凡 |

50 |

| 編輯室報告 |

編輯室 |

54 |

| 一九九二年中國科學技術史國際學術研討會紀要 |

劉昭民 |

55 |

| 八十年1~12月會計報告 |

編輯室 |

59 |

| 八十一年本會大事記 |

劉廣定 |

60 |

| 中國科技史課程一覽表 |

葉鴻灑 |

61 |

| 本會委員名單 |

編輯室 |

62 |

| 科學史通訊 第十二期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 從單表到雙表-重差術的方法論研究 |

李國偉 |

1 |

|

| 略談中國古代氣象學史之特徵 |

劉昭民 |

13 |

| 中國古代氣象學術後來落後之原因 |

劉昭民 |

16 |

| 忘塵軒科技史札記(五) |

劉君燦 |

21 |

| 孔恩的科學史觀及其在中國科學史研究上的適用性問題之探討(摘要) |

徐光台 |

26 |

| 有關木牛流馬的一些情況 |

陸敬嚴 |

28 |

| 敦煌莫高窟遺址近年的維護工作 |

陳仲玉 |

29 |

| 內蒙谷師範大學科學史研究所建所十週年(1983-1993)科學史專題討論會紀要 |

劉昭民 |

32 |

| 參加第十九屆國際科學史研討會報告 |

洪萬生 |

35 |

| 久原遺恨 九章遺憾----敬悼數學史家李繼閔教授 |

洪萬生 |

37 |

| 清華大學科技史研究概況 |

清華大學歷史學研究所 |

39 |

| 淡江大學中國科學史課表一覽表 |

郝俠逐 |

42 |

| 台灣大學『中國科技史』課程簡介 |

韓復智 |

43 |

| 中興大學歷史系所『中國科技史』課程簡介 |

韓復智 |

44 |

| 八十二年本會大事記 |

楊翠華 |

46 |

| 82年1~12月會計報告 |

李國偉 |

47 |

| 本會員名單 |

編輯室 |

48 |

| 科學史通訊 第十三期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 梅文鼎的詩歌 |

劉鈍 |

1 |

|

| 我國古代物理學的主要成就 |

劉昭民 |

9 |

| 抖小識小錄(丁篇) |

龍村倪 |

17 |

| 論墨子及亞里斯多德自然哲學的差別及其意義 |

李春泰 |

30 |

| 台灣北投石之始末 |

劉昭民 |

38 |

| 漫談中國傳統軍事科技的發展 |

葉鴻灑 |

42 |

| 八十三年1~12月會計報告 |

編輯室 |

44 |

| 科技發展與人文關懷的一些省思 |

劉君燦 |

45 |

| 參加第二屆國際酒文化學術研討會紀要 |

劉昭民 |

49 |

| 記王鈴先生二三事 |

劉廣定 |

52 |

| 論中國古代數學的構造性質(演講題綱) |

劉鈍 |

54 |

| 中國古算的社會性(演講題綱) |

劉鈍 |

56 |

| 劉鈍先生訪問台灣 |

編輯室 |

58 |

| 八十三年本會大事紀 |

楊翠華 |

59 |

| 著作目錄 |

編輯室 |

60 |

| 科學史通訊 第十四期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 太乙術數及其對傳統科學之影響 |

何丙郁 |

1 |

|

| 科技與醫療專題報告-作為社會史的醫療史(提綱) |

杜正勝 |

13 |

| 抖小識小錄(戊篇) |

龍村倪 |

15 |

| 忘塵軒科技史札記(六) |

劉君燦 |

31 |

| 東亞解高次方程式的變遷︰從《楊輝算法》(1275)到《古今算法記》(1671年) |

城地茂 |

34 |

| 觀察科學進展的一點新意 |

江才建 |

44 |

| 解《三國演義》中的毒泉 |

劉昭民 |

45 |

| 參加徐光啟研討會有感 |

洪萬生 |

47 |

| 欣見算史有知音 |

洪萬生 |

50 |

| 以文藝復興時期事例試論我國傳統科技捕圖之缺失 |

張之傑 |

52 |

| 我國古代利用動物捕魚之知識 |

劉昭民 |

63 |

| 科學史通訊 第十五期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 學術論文 |

|

|

|

| 比例規在火砲學上的應用 |

黃一農 |

4 |

| 古代化學工業的一個偉績──契丹族的玻璃製造業 |

王福良 |

12 |

| 蔡元培留德前所閱西學科學圖書 |

張之傑 |

16 |

| 論我國古代天文學與氣象學之關係 |

劉昭民 |

22 |

| 一般論述 |

|

|

| 徐光啟(幾何原本雜義)雜議 |

洪萬生 |

28 |

| 談翻譯之『信』─從李約瑟《中國之科學文明》序言中一句原文談起 |

劉廣定 |

30 |

| 關於我國古代雪球的繪畫 |

劉昭民 |

34 |

| 淺談藏族的造紙技術 |

郝俠遂 |

38 |

| 談談繪畫的史料價值 |

張之傑 |

42 |

| 中國古籍在全球生物多樣性保護與持續利用中的價值 |

李春泰 |

46 |

| 科學史通訊 第十六期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 學術論文 |

|

|

|

| 談漆與夾紵 |

阮鴻騫 |

1 |

| 從考古發現看中國古代科學技術思想體系的形成與發展 |

劉志一 |

9 |

| 殷商畜牛─聖水牛型態管窺 |

張之傑 |

17 |

| 党項族冶金中之化學 |

王福良 |

23 |

| 數術學對哲學與科學史研究的意義 |

俞曉群 |

29 |

| 我國古代預報氣象的方法 |

劉昭民 |

35 |

| 一般論述 |

|

|

| 科學史與科學教學 |

劉廣定 |

45 |

| 讓木牛流馬重返人間 |

王湔 |

51 |

| 悲情與猛志─一位科學史家的思考 |

俞曉群 |

54 |

| 傳統陰陽思想與生物複製 |

劉君燦 |

57 |

| 其他 |

|

|

| 大地萬象、文化尊嚴~昭民兄《台灣先民看台灣》再版序~ |

劉君燦 |

61 |

| 本會委員科學史著作目錄 |

編輯組 |

62 |

| 參加第甘屆國際科學史大會報告 |

楊翠華 |

64 |

| 民國八十六年本會大事記 |

祝平一 |

69 |

| 科學史通訊 第十七期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 學術論文 |

|

|

|

| 從考工記「車輪」談其成書時代的問題 |

劉廣定 |

4 |

| 考工記「罊折」考辦 |

戴吾三 |

9 |

| 三國演義中的氣象知識 |

劉昭民 |

17 |

| 儒家與基督教對中西科學思想及其交流的影響 |

劉君燦 |

22 |

| 從絲路傳入內地的一些特殊動物 |

李迪 |

29 |

| 紅麴在傳統食品和食療中的作用 |

高紅 |

37 |

| 徐文長精神疾患辨證 |

張之傑 |

42 |

| 一般論述 |

|

|

| 我國古代的造紙添加劑 |

郝俠遂 |

50 |

| 夏商周斷代工程的新進度 |

王渝生 |

54 |

| 其他 |

|

|

| 鵸器及其複製 |

王湔 |

58 |

| 讀李迪《中國少數民族科學技術史叢書─通史卷》有感 |

劉昭民 |

61 |

| 忘塵軒科學史札記〈八〉 |

劉君燦 |

63 |

| 共工科學史討論會簡介 |

張之傑 |

68 |

| 編者的話 |

張之傑 |

70 |

| 本會大事記 |

祝平一 |

71 |

| 科學史通訊 第十八期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 學術論文 |

|

|

|

| 中國文化傳統中的籌算 |

王憲昌 |

1 |

| 甲骨文牛字解 |

張之傑 |

5 |

| 西夏的兵器製造與化學 |

王福良 |

9 |

| 祖恒之是怎樣測出紐星距北赤極不動處有一度多的? |

李迪 |

14 |

| 明朝皇宮中的象 |

楊龢之 |

18 |

| 台灣泰雅族早期的紡織技術 |

劉昭民、高紅 |

23 |

| 我國古代的釀酒技術 |

程光勝 |

27 |

| 中國古代分類思想的演變 |

藍毅輝 |

34 |

| 一般論述 |

|

|

| 「傳統科學及其思想的過去、現在與未來」~致香港文化教育界賢達諸君子 |

劉君燦 |

43 |

| 忘塵軒科技史札記(九) |

劉君燦 |

50 |

| 紀念陳故委員勝崑與孫故委員方鐸逝世十週年專輯 |

|

|

| 陳勝崑醫師年表 |

廖雪芳 |

57 |

| 緬懷引介我進入科技史領域的陳勝崑醫師並悼念孫方鐸教授 |

劉君燦 |

58 |

| 在「中國科技史」的道路上繼續前進─紀念陳勝崑先生逝世十週年 |

劉昭民 |

61 |

| 陳勝崑的中國情懷 |

張之傑 |

64 |

| 憶勝崑 |

張之傑 |

66 |

| 懷年故友陳勝崑醫師 |

吳錫春 |

67 |

| 陳勝崑的醫學史在台灣 |

郭文華 |

69 |

| 紀念陳勝崑先生,勿忘勝崑精神 |

葉鴻灑 |

74 |

| 緬懷陳勝崑先生 |

傅芳 |

76 |

| 祭勝崑又十年 |

鍾少華 |

77 |

| 追憶結緣─懷念陳勝崑與孫方鐸兩位益友 |

劉廣定 |

79 |

| 懷念孫故委員方鐸教授─為紀念孫故委員方鐸逝世十週年而作 |

劉昭民 |

81 |

| 其 他 |

|

|

| 本會委員名單與活動紀要 |

楊翠華、祝平一 |

83 |

| 科學史通訊 第十九期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 國際交流 |

|

|

|

| 新加坡第九屆國際東亞科技醫史(STM)會議隨感 |

傅大為 |

1 |

專論 |

|

|

| 清代台灣之含羞草詩 |

張之傑 |

3 |

| 網路論壇 |

|

|

關於「醫療化」、「中醫普及化」、「印刷術與知識普及」、「傅科與社會學家談醫療化身體」等議題的網路多面討論 |

吳嘉苓、秦先玉、陳秀芬、祝平一、范家偉等 |

5 |

| 新刊發表 |

|

|

| 再怎麼樣都不能─「科技、醫療與社會」學刊‧代發刊辭 |

學刊執行編輯組 |

31 |

| 學會簡訊 |

|

|

| 「中華科技史同好會」簡介 |

劉君燦 |

33 |

| 演講消息 |

|

|

| 《科技、醫療與社會》系列演講之一 |

|

34 |

| 科學史通訊 第二十期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 中西交流 |

|

|

|

| 儒學與科學的交會與雜音:記燕京學社的一場儒學討論會 |

郭文華 |

1 |

| 關於“Nature”的中西比較科學史會議 |

傅大為 |

4 |

| 專論 |

|

|

| 濟者:如水之柔均也 |

劉君燦 |

6 |

| 當代中國前輩科學家籍隸小計 |

張之傑 |

8 |

| 陰陽五行與四元素說(原子論)的同異 |

劉君燦 |

11 |

| 網路論壇:達文西作品展 |

|

|

| 日落天昏江湖白─由科學、工技與藝術通貫為一的達文西看教育 |

郭中一 |

13 |

| 隨感Leonardo達文西的訪台 |

傅大為 |

15 |

| Re:隨感Leonardo達文西的訪台 |

陳瑞麟 |

17 |

| 會議隨感 |

|

|

| 「台灣2000性別與醫療工作坊」會後札記之一 |

傅大為 |

19 |

| 「台灣2000性別與醫療工作坊」會後札記之二 |

楊明敏 |

20 |

| 「疾病的歷史」研討會印象記 |

李建民 |

21 |

| 學術活動訊息 |

|

22 |

| 文物展覽 |

|

26 |

| 科學史通訊 第二十一期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 專文 |

|

|

|

| 【算數書】vs.【九章算術】 |

洪萬生 |

1 |

| 萬家都飽芋田飯─以詩證明台灣曾廣植芋頭 |

張之傑 |

7 |

| 反核科學家陳護星與STS |

傅大為 |

9 |

世紀之交─本校(系)發展「中國科技史」相關課程教學與研究之回顧與前瞻 |

葉鴻灑 |

12 |

短論兩篇:「仁者,人也!」、「疾」風知「勁」草,「仁」民而愛「物」 |

劉君燦 |

15 |

| 網路論壇 |

|

|

| 評Norman Levitt &Paul R. Gross著,陳瑞麟&薛清江譯《高級迷信》 |

林崇熙 |

26 |

| 活動消息 |

|

|

| 「世界華人科學史研討會」 |

淡江大學 |

27 |

| 科技、醫療與社會工作坊(Workshop for Science, Technology, Medicine and Society |

|

29 |

| 學界消息 |

|

|

| 清大歷史所成立新的一組:「科技與社會組」 |

|

31 |

| STS:Science, Technology, and Society |

|

|

| 科學史通訊 第二十二期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 《中國科學技術史論叢》序─兼懷本會故翁同文委員 |

劉廣定 |

1 |

|

| 轉載後記(─兼懷本會故翁同文委員) |

劉廣定 |

3 |

| 《遊塵記─張之傑學術論文稿》自序 |

張之傑 |

4 |

| 日本生物、醫學重大成就一覽 |

張之傑 |

5 |

| 忘塵軒哲思小語 |

劉君燦 |

6 |

| 新通俗故事「夢溪筆談」及其緣起 |

傅大為 |

9 |

| 巴黎的STS博物館的印象筆記 |

傅大為 |

11 |

| 醫學院的共筆文化 |

網路論壇 |

14 |

| 出版訊息 |

|

|

| 〈科技、醫療與社會〉期刊發刊了!!Taiwanese Journal for Studies of Science, Technology, and Medicine |

|

22 |

| 科學史通訊 第二十三期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 專文 |

|

|

|

| 《九章算數‧環田術》朔源─兼論劉徽注中的歸謬法 |

陳良佐 |

1 |

| 正多邊形求圓周率捷法與「綴述」猜測 |

李怡嚴 |

15 |

| 夢溪筆談的生物學記述 |

張之傑 |

20 |

| 「同」「異」交得 |

劉君燦 |

22 |

| 參加「第九屆國際中國科學史會議」紀實 |

葉鴻灑 |

24 |

| 破傷風與纏足 |

網際論壇 |

27 |

| 高原上的文化多樣─21屆世界科學史大會側記 |

傅大為 |

32 |

| 活動訊息 |

|

|

| Science Study Mail List Archive問世 |

|

35 |

| 台灣STS虛擬網路的建立與歡迎詞 |

|

36 |

| 中研院第六屆科技史研討會會議大綱 |

|

37 |

| 科學史通訊 第二十四期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 商周羊形雕塑的物種 |

張之傑 |

1 |

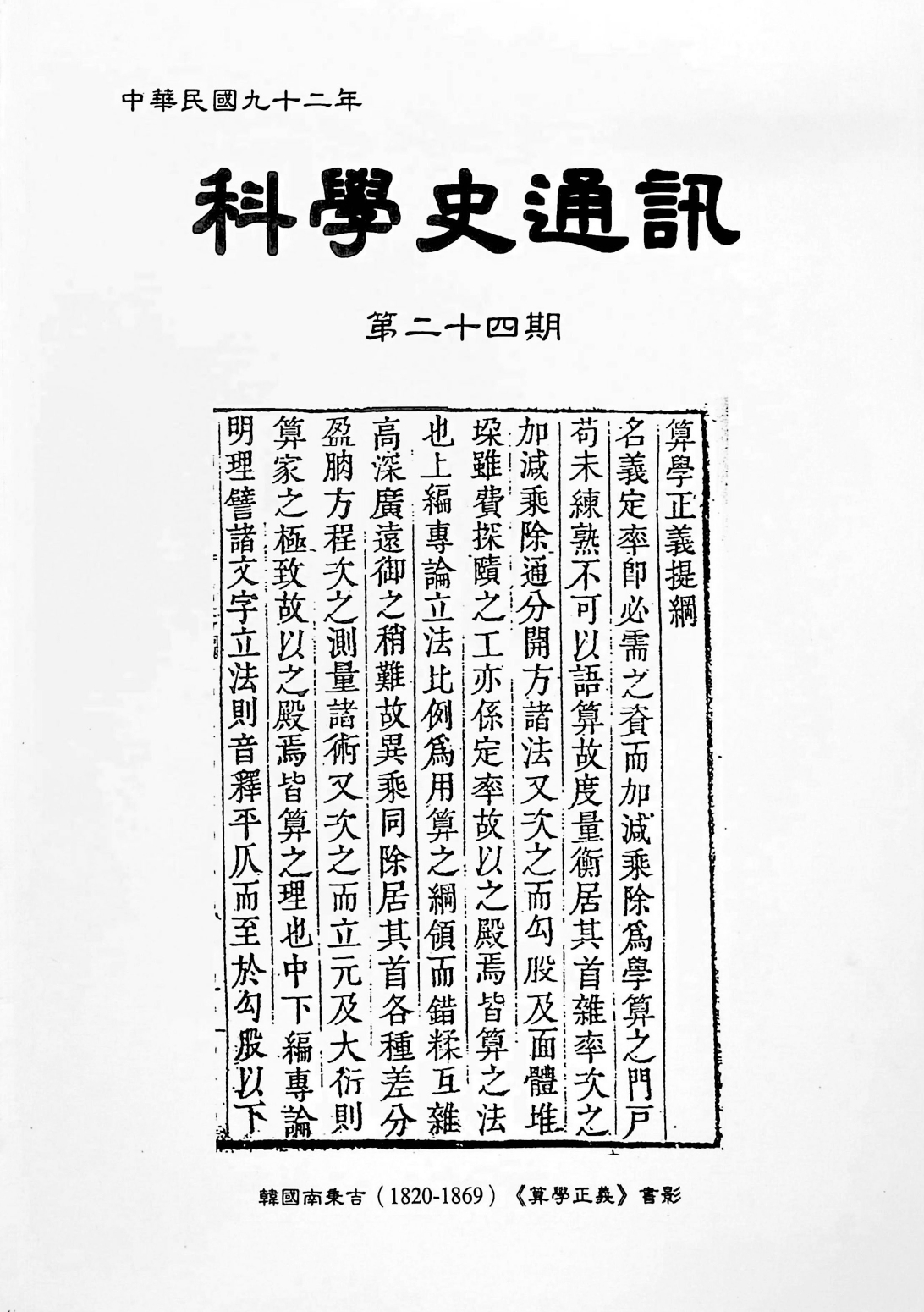

第24期科學史通訊內容 |

| 由分項,分子,分母談起 |

劉君燦 |

5 |

| 韓國數學史研究進度報告 |

洪萬生 |

9 |

| 參加內蒙古師範大學「科學史論壇」學術活動之憶述 |

葉鴻灑 |

13 |

| 「亞洲醫學史研究的回顧與前瞻」學術研討會徵文 |

|

17 |

| The 10th International Conference on the History of Science in China |

|

18 |

THE LIFOUNDATION FELLOWSHIP OF NEW YORK To honor the memory of Dr Lu Gwei-djen |

|

23 |

| 中研院史語所「生命醫療研究室」2002年度演講 |

|

24 |

| 清華大學2002下半年『科技、醫療與社會』工作坊行事曆 |

|

26 |

| 出版資料 |

|

27 |

| 科學史通訊 第二十五期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

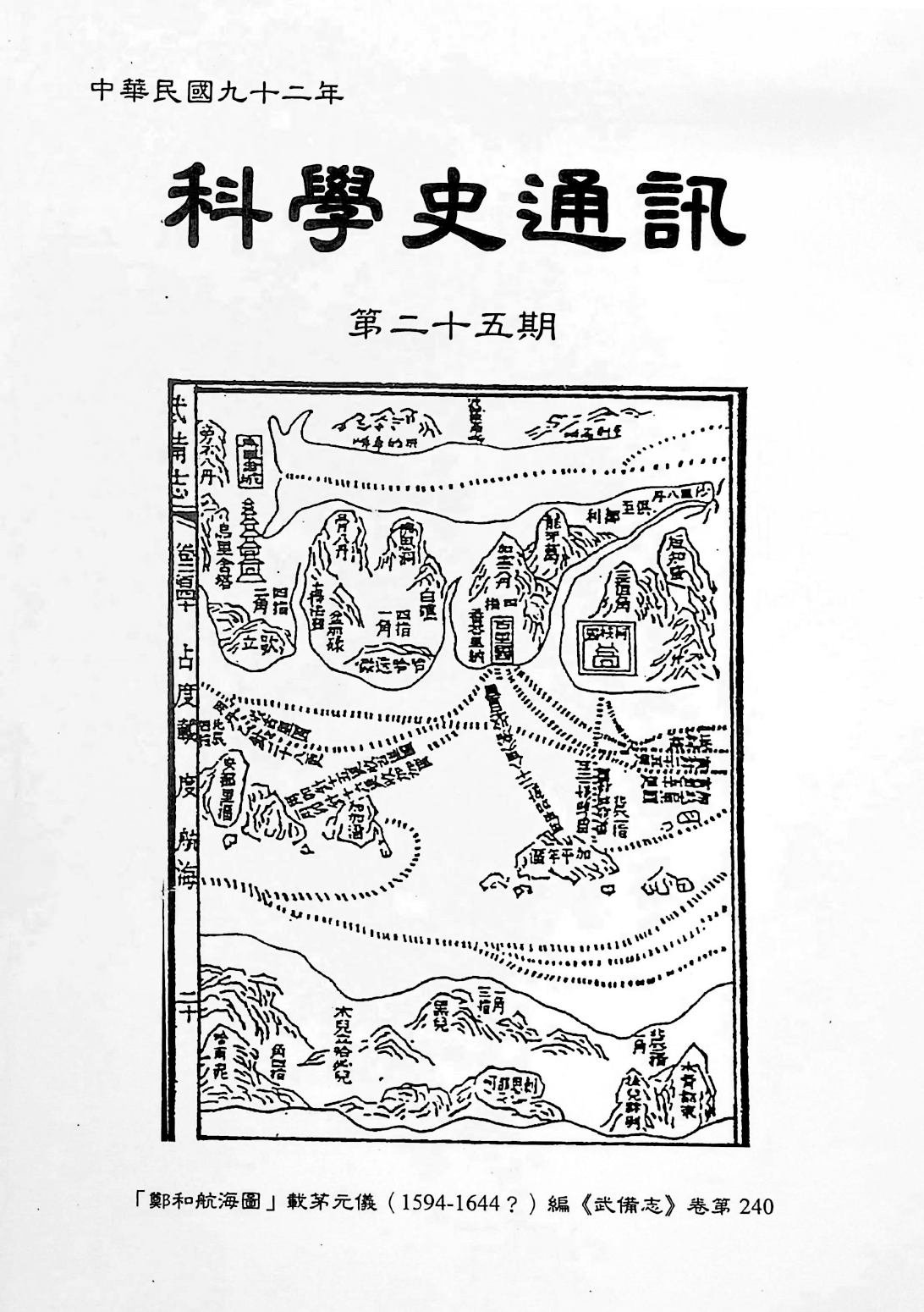

| 中國古代海船與航海技術 |

龍村倪 |

1 |

第25期科學史通訊內容 |

| 利瑪竇中國札記第一卷科技記事 |

張之傑 |

7 |

| 望塵日知錄 |

劉君燦 |

13 |

| 遊學書信四札 |

李貞德 |

23 |

| 訪日雜記 |

訪日雜記曲安京 |

31 |

| 記那琦委員二三事 |

洪萬生 |

35 |

| 東亞STS會議之後 |

雷祥麟 |

37 |

| 天津北京行紀要 |

洪萬生 |

41 |

| 『歷史、文化與資訊時帶的數學教育』國際研討會 |

|

45 |

| The Sixth International Symposium on the History of Mathematics & Mathematical Education Using Chinese Characters (ISHME) |

|

47 |

| 科學史通訊 第二十六期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 中國白蠟蟲的養殖及白蠟的西傳 |

龍村倪 |

1 |

第26期科學史通訊內容 |

| 信息,血液,切診 |

劉君燦 |

17 |

| 誰來科普? |

李國偉 |

21 |

| 『亞太地區』HPM 2004研討會員圓滿閉幕 |

洪萬生 |

23 |

| 〔新論著介紹〕 |

|

25 |

| 科學史通訊 第二十七期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 數學、哲學與美學的交會 |

洪萬生 |

1 |

第27期科學史通訊內容 |

| 數學文本如何解讀 |

洪萬生 |

5 |

| 水與文明 |

劉君燦 |

9 |

| 第五屆東亞STS會議紀行 |

傅大為、范燕秋 |

15 |

| 科學史研習營活動簡介 |

陳敏皓、徐志豪 |

23 |

| 科學史圖書出版資訊 |

洪萬生 |

29 |

| 論文摘要 |

|

|

Jun, Yong Hoon Conflicts and Consolidations of Western and Eastern Astronomy in the 17th and 18th Centuries |

|

33 |

Oh, Young Sook The Changes of the Knowledge Of “Ku-go”(勾股)form the late 17th century to The middle 19th century in Korea |

|

37 |

| 第七屆科學史研討會提交論文之目錄 |

|

39 |

International Union of the History and Philosophy of Science Division of History of Science |

|

41 |

| 科學史通訊 第二十八期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 科學史十年 |

張之傑 |

1 |

第28期科學史通訊內容 |

| 水的三態與人類文明 |

劉君燦 |

5 |

| 介紹一部中國古代科技文明的影集 |

郝俠遂 |

7 |

| 海的600年祭-為鄭和下西洋600週年而作 |

張之傑 |

9 |

| 「數量級」的世界 |

劉君燦 |

19 |

【傳統東亞文明與科技(自然)知識的傳丞與演變】國際研討會會議議程 |

|

25 |

| 『科學普及與STS』座談會記錄 |

|

27 |

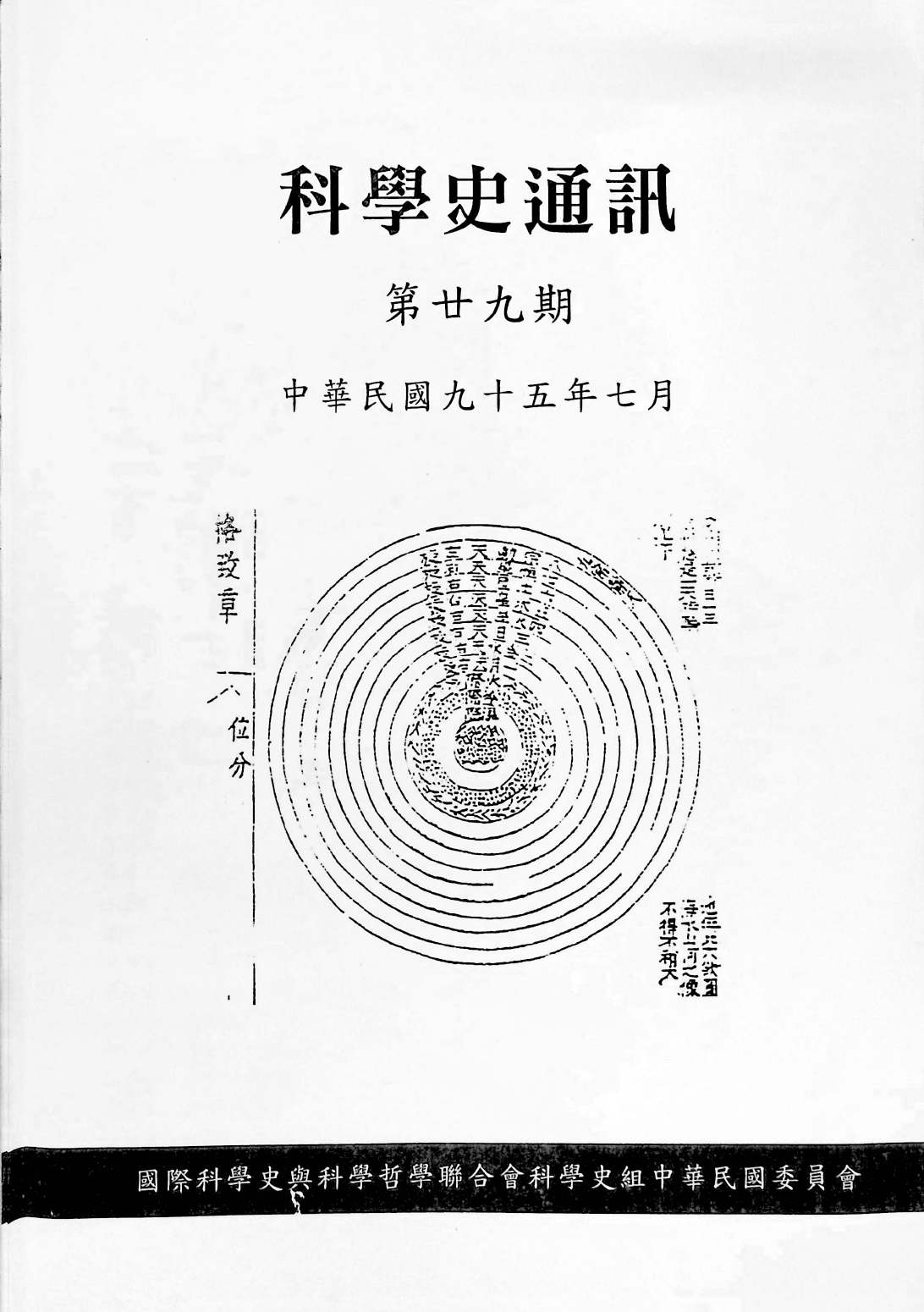

| 科學史通訊 第二十九期(2006.07) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 恭賀 |

|

1 |

第29期科學史通訊內容 |

| 專文 |

|

|

| 人的秩序賦與和秩序維護 |

劉君燦 |

2 |

| 熊明遇(1579-1649)故里北山與長興訪古記 |

徐光台 |

6 |

| 會議報導 |

|

|

| 記Karen Parshall教授來訪 |

洪萬生 |

16 |

| 科技史研究簡報三則 |

龍村倪 |

17 |

| 參加第二十二屆國際科學史大會DHS會議報告 |

徐光台 |

19 |

| 學界動態 |

|

21 |

| 本會活動 |

|

23 |

| 2005紀念Albert Einstein 相對論發明100週年相關活動報導 |

|

24 |

| 會議訊息(選錄) |

|

25 |

| 出版消息(選錄) |

|

26 |

| 臺灣地區新出博碩士論文摘要(選錄) |

|

42 |

| 大陸地區新出博碩士論文摘要(選錄) |

|

48 |

| 科學史通訊 第三十期(2007.07) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 學術論著 |

|

|

第30期科學史通訊內容 |

| 有關張衡《地動儀圖注》的史料研究 |

馮銳 |

1 |

| 從《周禮‧考工記》看《漢語大字典》和《漢語大詞典》的釋義 |

李亞明 |

6 |

| 王英明《曆體略》初探 |

游博清 |

12 |

| 恭賀本會委員劉廣定、葉鴻灑教授榮退 |

|

|

| 科學史二十五年 |

劉廣定 |

21 |

| 葉鴻灑教授著作目錄 |

葉鴻灑 |

29 |

| 哀悼張秀民、李迪先生 |

|

|

| 張秀民自傳 |

張秀民 |

31 |

| 悼念李迪教授 |

徐光台 |

38 |

| 大師風範,點滴在心頭 |

葉鴻灑 |

39 |

| 追念李迪先生(1927-2006) |

龍村倪 |

41 |

| 大草原的落日:對內蒙古師範大學李迪教授的追悼 |

城地茂 |

42 |

| 悼念科技史大師李迪教授 |

劉昭民 |

43 |

| 李迪教授年表 |

編輯部 |

44 |

| 會友劄記 |

|

|

| 脈動真象臆想 |

劉君燦 |

45 |

| 會議報導 |

|

|

| 國科會部分補助參與2006溫哥華4S會議的會議報告 |

傅大為 |

46 |

| 學界動態 |

|

|

| 特稿:林力娜教授獲獎 |

孫承晟 |

48 |

| 一般消息 |

|

49 |

| 本會活動 |

|

|

| 中央研究院科學史委員會第八屆(95)第二次集會會議紀實 |

李華彥 |

50 |

| 鯨魚科技與文化探討 |

陳德勤 |

53 |

| 中央研究院科學史委員會第八屆(95)第三次集會會議紀實 |

編輯部 |

56 |

| 會議消息 |

|

|

| 利瑪竇與徐光啟合譯《幾何原本》四百週年紀念研討會 |

|

57 |

| 數學史國際學術研討會:紀念歐拉誕生300周年暨《幾何原本》中譯400周年 |

|

59 |

| 紀念徐光啟暨《幾何原本》翻譯四百周年國際學術研討會 |

|

60 |

| 出版消息 |

|

61 |

| 張秀民著,韓琦增訂《中國印刷史》 |

|

61 |

| 科學史通訊 第三十一期(2008.05) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 學術論著 |

|

|

第31期科學史通訊內容 |

| 《周禮‧考工記》度量衡比例關係考 |

李亞明 |

1 |

| 哀悼郝俠遂委員歸道山 |

|

|

| 點滴憶 |

吳嘉麗 |

28 |

| 憶俠遂 |

張之傑 |

30 |

| 懷念郝俠遂老師:從分析化學到科學史 |

張澔 |

34 |

| 悼郝老師 |

陳德勤 |

36 |

| 紀念潘貫教授 |

|

|

| 詩史長留海嶠春 |

劉廣定 |

37 |

| 會友劄記 |

|

|

| 經脈是信息系統 |

劉君燦 |

43 |

| 學界動態 |

|

|

| 賀本會 城地茂委員獲獎 |

|

45 |

| 張澔委員當選第九屆主任委員 |

|

45 |

| 本會活動 |

|

|

| 第八屆科學史委員會第三次會議紀錄 |

編輯部 |

46 |

| 第八屆科學史委員會第四次會議紀錄 |

編輯部 |

47 |

| 演講報導:董少新《形神之間-早期西洋醫學入華史研究》 |

徐光台 |

48 |

| 第八屆科學史委員會第五次會議紀錄 |

編輯部 |

49 |

| 國際科學史暨科學哲學聯合會科學史組中華民國委員會新修訂章程 |

編輯部 |

50 |

| 會議報導 |

|

|

| 第八屆科學史研討會 |

徐光台 |

51 |

| 國立清華大學2007「近代東西文明之遭遇與衝撞」國際學術工作坊 |

徐光台 |

55 |

| 利瑪竇與徐光啟合譯《幾何原本》四百週年紀念研討會 |

|

59 |

東海西海、心同理同-「紀念徐光啟暨《幾何原本》 翻譯四百周年國際研討會」側記 |

李梁 |

61 |

A Kyujanggak International Workshop: Comparative Perspectives on the Introduction of Western Science into East Asian Countries during the Late Choson Period |

|

69 |

| 會議消息 |

|

|

| 第十二屆國際東亞科學史會議 |

|

72 |

| 第二十三屆國際科學史會議訊息 |

|

73 |

| 博碩士論文摘要(選錄) |

|

|

| 李石曾與北平研究院 |

劉曉 |

74 |

| 新天文學的起源-論開普勒“三位一體”的發現方法 |

王國強 |

75 |

| 十六、十七世紀傳入中國的火器製造技術及彈道知識 |

尹曉冬 |

76 |

| 唐代計量研究 |

姬永亮 |

77 |

The Ban on the Private Study of Astrology and the Debates on the Role of Calendrical Astronomy in the Ming Dynasty(1368-1644) |

申敏徹 |

78 |

| 徵稿啟事 |

|

|

| 科學史通訊 第三十二期(2009.03) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 發刊辭 |

張澔 |

1 |

第32期科學史通訊內容 |

| 恭賀本會委員劉廣定教授榮膺第四屆“竺可楨科學史講席” |

|

|

| 王府牡丹花正豔 科學史家授業忙 |

|

3 |

| 開課通知 |

|

4 |

| 哀悼萬家保、席澤宗和陳美東諸先生 |

|

|

| 萬公家保先生生平事略 |

萬荷清、萬荷雲 |

5 |

| 萬家保先生著作目錄 |

|

7 |

| 尋古的人(原載《綜合月刊》59.10) |

|

10 |

| 席澤宗院士生平 |

中國科學院自然科學史研究所 |

11 |

| 憶一代巨匠席澤宗教授 |

葉鴻灑 |

14 |

| 陳美東先生生平 |

中國科學院自然科學史研究所 |

15 |

| 懷念一代科學史家陳美東教授 |

洪萬生 |

17 |

| 懷念海峽兩岸科技史交流之先驅陳美東教授 |

劉昭民 |

18 |

| 會友劄記 |

|

|

| 孔子為什麼不得其醬不食? |

張之傑 |

20 |

| 幾何與世界一窺 |

劉君燦 |

23 |

| 會議消息 |

|

|

| 第23屆世界科學史與科技史國際會議 |

編輯部 |

25 |

會議報導 |

|

|

| 2008機構與機器史國際研討會會議報告 |

蕭國鴻、林聰益、顏鴻森 |

27 |

| 參加日本水族館第34屆海獸研究會記 |

陳德勤 |

33 |

| 韓國醫史考察備忘錄 |

張哲嘉 |

35 |

| 臺灣行記 |

曾雄生 |

39 |

| 大陸機械史學者赴台學術交流紀行 |

孫烈 |

42 |

| 第十二屆東亞科學史國際會議綜述 |

徐義保 |

47 |

| 學界動態 |

|

49 |

| 本會活動 |

|

|

| 中央研究院科學史委員會第九屆第一次談話會會議紀錄 |

編輯部 |

52 |

| 史實再探─六十年前臺灣大學完成的我國第一個核分裂實驗 |

劉廣定 |

53 |

| 會議消息 |

|

|

| 第九屆東亞ST 網絡國際會議暨台灣科技與社會研究學會第一屆年會 |

|

57 |

| 科學史機構和網站介紹 |

|

|

| 台灣古董機構教學模型數位博物館 |

國立成功大學創意性機器設計教研室 |

58 |

| 國立成功大學「醫學、科技與社會」(STM)研究中心 |

許宏彬 |

59 |

| 出版消息及新書評介 |

|

|

| 《第八屆科學史研討會彙刊》出版 |

編輯部 |

60 |

| 科普也可以:記《鏗鏘已遠:臺機公司獨特的一百年》獲獎 |

陳政宏 |

61 |

| 歷史深處有回聲:《傳播與會通:《奇器圖說》研究與校注》評介 |

關曉武 |

66 |

| 臺灣地區新出博碩士論文摘要(選錄) |

|

|

| 明代戰車研究 |

周維強 |

69 |

| 大陸地區新出博碩士論文摘要(選錄) |

|

|

| 北京高等工程教育改革研究(1949-1961) |

韓晉芳 |

70 |

| 中文化學名詞的形成:1896-1932 |

何涓 |

71 |

| 徵稿啟事 |

|

|

| 科學史通訊 第三十三期 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 學術論文 |

|

|

第33期科學史通訊內容 |

| 蔡倫發明的是「?」不是紙 |

陳大川 |

1 |

| 限制日人岸上鐮吉在華採集案 |

劉興詩 |

6 |

| 《本草綱目》中的無漏子與鳳尾蕉 |

李學勇 |

16 |

| 論日本數學史研究方法─為日本數學家關孝和(1642?-1708)歿後300週年而作一般論述 |

城地茂 |

26 |

| 繪畫史料中的細犬 |

張之傑 |

33 |

| 白獅犬與達戈紋 |

楊龢之 |

36 |

| 探索海洋漂流物 |

陳德勤 |

40 |

| 其他 |

|

|

| 中國稻作文化史序 |

曾雄生 |

43 |

| 出版消息─科技渴望參與 |

陳恒安等 |

46 |

| 記自貢之旅 |

劉昭民 |

50 |

| 葉鴻灑委員來信 |

|

52 |

| 民國96-97年碩博士生科學史、科學哲學 暨STS論文摘要 |

陳恒安輯 |

53 |

| 會務報告 |

張澔 |

81 |

| 編後 |

張之傑、陳芝儀 |

82 |

| 稿約 |

|

32 |

| 封面圖說明:明‧宋應星《天工開物》製造竹紙工序圖:斬竹漂塘、煮皇(木旁)足火、蕩料入簾、覆簾壓紙。 |

|

|

| 科學史通訊 第三十四期(2010.09) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 編輯的話 |

張澔 |

|

第34期科學史通訊內容 |

| 專論 |

|

|

| 介紹一種少人知曉的科普刊物:八十年前出版的《科學月刊》 |

劉廣定 |

1 |

| 《契丹國志》和《遼史》所見遼人黃金文化 |

周維強 |

9 |

| 會友劄記 |

|

|

| 光影聲響與電流 |

劉君燦 |

22 |

| 研究回顧 |

|

|

| 簡述近百年來的一些「天擇」實驗 |

李學勇 |

23 |

| 臺灣數學史研究脈絡側寫:洪萬生教授篇(附洪萬生教授著作目錄) |

蘇意雯 |

33 |

| 會議報導 |

|

|

| 阿基米德工作坊側寫 |

編輯部 |

51 |

| 紀念達爾文誕生200週年 |

|

|

| 與《物種原始》出版150 週年國際學術工作坊會議報導 |

編輯部 |

53 |

| 第23屆世界科學史與科技史國際會議報告 |

張澔 |

56 |

| 參加首屆中國技術史論壇記 |

劉昭民 |

58 |

| 復旦大學「暑期歷史地理前沿研修班」研修心得 |

林加豐 |

59 |

| 架起科學史與技術史之間的橋樑:第23屆國際科技史大會側記 |

孫承晟 |

61 |

| 學界動態編輯部 |

|

68 |

| 劉鈍當選新一屆國際科技史學會主席 |

科學史所 |

69 |

| 自然科學史研究所遷入北京中關村 |

科學史所 |

71 |

| 用詩的心情學科學:經典科學史講座 |

張澔 |

74 |

| 李約瑟研究所演講活動 |

李約瑟所 |

76 |

| 本會活動 |

|

|

| 中央研究院科學史委員會99年度第一次會議側寫 |

編輯部 |

79 |

| 中央研究院科學史委員會99年度第一次會議紀錄 |

編輯部 |

81 |

| 中央研究院科學史委員會98年度第二次會議紀錄 |

編輯部 |

83 |

| 演講:清末民初的蠶桑改良-傳統生產的制度化 |

毛傳慧 |

85 |

| 97-98年度科學史博碩士論文摘要選錄 |

陳恒安整理 |

87 |

| 科學史通訊 第三十五期(2011.09) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 編輯的話 |

張澔 |

|

第35期科學史通訊內容 |

| 專論 |

|

|

| 生物科學史中「物種」概念的發展 |

賴伯琦 |

1 |

| 淺談文物保存與持拿方式─以新港奉天宮交趾陶為例 |

王琤雯 |

25 |

| 古代大型真菌辭源研究(1):釋"芝" |

蘆笛 |

37 |

| 會友劄記 |

|

|

| 日本東京科學博物館考察記 |

周維強 |

49 |

| 會議報導 |

|

|

| 2011海峽兩岸科學與工藝遺產研討會 |

張澔 |

63 |

| 參與廣州有關科技史之研討會紀要 |

劉昭明 |

66 |

| 書訊 |

|

|

| 《中華氣象學史》〈增修本〉於2011年1月出版 |

劉昭民 |

67 |

| 學界動態 |

|

|

| 第三屆國際東亞科學技術與醫學史學會筑可楨青年學者獎(Zhu Kezhen Junior Award)報導 |

編輯部 |

68 |

| 孫小淳率團來臺考察水運儀象臺並進行天文科普教育交流 |

王廣超 |

72 |

| 本會活動 |

|

|

| 第九屆科學史研討會會議紀要 |

尹崇儒、黃宇暘 |

75 |

| 99年度科學史博碩士論文摘要選錄 |

編輯部 |

81 |

| 科學史通訊 第三十六期(2012.09) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 第36期科學史通訊發刊詞:三十而立 |

張澔 |

II |

第36期科學史通訊內容 |

| 專論 |

|

|

| 使用「人肉搜尋」法找尋1969-1979年期間《科學月刊》翻譯、節譯、改寫、取材Scientific American文字之研究 |

鮑家慶 |

1 |

| 中共三年調整時期(1963-1965)的科技工業政策 |

黃宇暘 |

21 |

| 中國古籍中所載治療毒菌中毒之方法 |

蘆笛 |

35 |

| 會友劄記 |

|

|

| 德島科學史研究會與西條敏美先生 |

劉廣定 |

46 |

| 澄心堂紙擬來自壁畫 |

陳大川 |

51 |

| 遺傳學的殉道者,瓦維洛夫(1887-1942) |

李學勇 |

58 |

| 會議報導與學術考察 |

|

|

| 2011海峽兩岸科學與工藝遺產研討會會議紀要 |

吳彥儒 |

66 |

| 推進海峽兩岸科技史交流與合作—2011海峽兩岸科學與工藝遺產研討會暨相關考察 |

關曉武、韓毅 |

74 |

| 赴中國大陸參加科技史研討會紀要 |

劉昭民 |

79 |

| South Korea Travelogue(2012.05.11-29) |

陳建平 |

80 |

| 學界動態 |

|

|

| 中國科協學術譜系研究考察團來臺訪問 |

張藜 |

89 |

| 皮國立獲第一屆「王玉豐紀念論文獎」佳作 |

編輯部 |

91 |

| 本會活動 |

|

|

| 研究工坊:明清水利科技研究工坊 |

編輯部 |

92 |

| 專題演講:明清戰船及樣式之轉變 |

李其霖 |

93 |

| 專題演講:福寧時期的幼年方以智萬曆末年與其父和熊明遇遊太姥山考 |

徐光台 |

95 |

| 博物館活動訊息 |

|

|

| 國立自然科學博物館「101年中醫針灸科學講座」 |

編輯部 |

96 |

| 國立科學工藝博物館「酒:新曲水流觴—說故事的水」特展 |

編輯部 |

97 |

| 書訊 |

|

|

| 《第九屆科學史研討會彙刊》出版 |

編輯部 |

98 |

| 《中華民國化學研究簡史》簡介 |

劉廣定 |

99 |

| 《中國古代礦物知識》出版 |

劉昭民 |

100 |

| 《戰略‧戰術‧兵器事典》叢書簡介 |

黃宇暘 |

101 |

| 兩岸科學史博碩士論文摘要選錄 |

編輯部 |

105 |

| 科學史通訊 第三十七期(2013.09) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 發刊詞 |

張澔 |

I |

第37期科學史通訊內容

科學史委員會委員名單 |

| 學術論著 |

|

|

| 清乾隆錢塘江江岸變化及海塘工程模型製作經緯 |

王聖涵 |

1 |

| 清乾嘉時期(1736-1820)海盜用同安船試探 |

吳彥儒 |

20 |

| 會友劄記 |

|

|

| 新任委員英家銘教授自述 |

英家銘 |

29 |

| 從古文獻中的楓樹:談自「格致」到「科學」的崎嶇路 |

李學勇 |

30 |

| 特別報導 |

|

|

| 參加曼徹斯特第二十四屆國際科學史大會報告 |

周維強、張澔 |

36 |

| 會議報導與學術考察 |

|

|

| 臺北故宮博物院善本書參觀小記 |

李文林 |

58 |

| Travelogue in Hohhot |

陳建平 |

59 |

| 明清水利科技工坊紀要 |

黃宇暘 |

65 |

| 從格物到科學工坊紀要 |

吳彥儒 |

71 |

| 「科學與科學史」對話錄 |

李學勇 |

76 |

| 本會活動 |

|

|

| 「第十屆科學史研討會」徵求論文 |

編輯部 |

84 |

101年第二次專題演講活動:懸崖上的考古發掘和「亮島人」的出土 |

陳仲玉 |

85 |

102年第一次專題演講活動:從氣候變遷之研究談到歷史上氣候之變遷 |

劉昭民 |

86 |

| 學術活動 |

|

|

| Text Reading Seminars |

Needham Research Institute |

87 |

| The Charles Leslie Award for Best Essay by a Junior Scholar |

Asian Medicine : Tradition & Modernity |

88 |

| 博物館活動訊息 |

|

|

| 國立科學工藝博物館「2013潛返地心:地質大探索特展」 |

編輯部 |

89 |

| 國立自然科學博物館「大型藥用真菌特展」 |

編輯部 |

90 |

| 國立故宮博物院「同安‧潮:新媒體藝術展」 |

編輯部 |

91 |

| 出版消息 |

|

|

| 《中國近代礦業史綱要》出版 |

劉昭民 |

92 |

| 科學史通訊 第三十八期(2014.09) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 發刊詞 |

林聰益 |

1 |

第38期科學史通訊內容 |

| 本會加入國際組織之回顧 |

李國偉 |

3 |

| 學術論著 |

|

|

| 朝鮮復刻本《楊輝算法》(1275年)對日本數學的影響─關孝和(1645?-1708)的抄本和修改 |

城地茂 |

5 |

| 制器無敵:畢懋康《軍器圖說》與明季軍事技術的改良 |

吳彥儒 |

23 |

| 清季蒸汽挖泥船的引進和運用:以吳淞及旅順港為例 |

黃宇暘 |

49 |

| 特別報導 |

|

|

| 新任主委林聰益教授 |

|

71 |

| 會議報導與會議消息 |

|

|

| 第十四屆國際東亞科學史會議訊息 |

編輯部 |

73 |

| 曼城道耳吞科學文化之旅 |

張 澔 |

74 |

| 帝國戰爭博物館北館巡禮 |

周維強 |

79 |

| 本會活動 |

|

|

| 103年第1次會議紀錄 |

張 澔 |

89 |

| 103年第2次會議紀錄 |

林聰益 |

91 |

| 103年第2次會議專題演講:古籍插圖機構復原設計法 |

顏鴻森、蕭國鴻 |

93 |

| 第十屆科學史研討會紀要 |

陳思宇 |

94 |

| 出版消息 |

|

|

| 張澔、韓健平、關曉武主編 《技術遺產與科學傳統》 |

|

106 |

| 蕭國鴻、顏鴻森 Mechanisms in Ancient Chinese Books with Illustrations |

|

106 |

| 郜積意 《兩漢經學的曆術背景》 |

|

107 |

| 陳大川 《紙由洛陽到羅馬》 |

|

107 |

| 關增建 《量天度地衡萬物:中國計量簡史》 |

|

108 |

| 徐澤林 《和算中源:和算算法及其中算源流》 |

|

108 |

| 徐澤林 《建部賢弘的數學思想》 |

|

109 |

| 郭書春 《九章算術新校》 |

|

109 |

| 孫英剛 《神文時代:讖緯、術數與中古政治研究》 |

|

110 |

| 韓 毅 《政府治理與醫學發展:宋代醫事詔令研究》 |

|

110 |

| 周維強 《佛郎機銃在中國》 |

|

111 |

| 尹曉冬 《16-17世紀明末清初西方火器技術向中國的轉移》 |

|

111 |

| 李 雪 《晚清西方電報技術向中國的轉移》 |

|

112 |

| 方一兵 《中日近代鋼鐵技術史比較研究:1868-1933》 |

|

112 |

| 羅桂環 《中國近代生物學的發展》 |

|

113 |

| 吳以義 《從哥白尼到牛頓:日心學說的確立》 |

|

113 |

| 余三樂 《望遠鏡與西風東漸》 |

|

114 |

| Karsten Harries撰,張卜天譯 《無限與視角》 |

|

114 |

| 科學史通訊 第三十九期(2015.09) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 目次 |

|

I |

第39期科學史通訊內容 |

| 關於本期 |

林聰益 |

II |

| 特稿 |

|

|

| 第一屆科學史典籍研讀工作坊專題演講:我研究《夢溪筆談》的幾個階段經驗與感想 |

傅大為 |

1 |

| 李善蘭是如何「刪述」《談天》的? |

郭世榮 |

13 |

| 特別報導 |

|

|

| 李國偉教授退休感言──公職句點,人生逗點 |

李國偉 |

23 |

| 學術論著 |

|

|

| 葡使來前佛郎機銃輸華諸說商榷 |

周維強 |

35 |

| 《自鳴鐘表圖法》的圖畫重構與校註 |

林彣峯 |

49 |

| 《化學初階》實驗教學部分及其底本 |

張 澔 |

67 |

| 晚清西方水雷知識的輸入與應用——以渤海灣的防禦建設為例 |

黃宇暘 |

85 |

| 日逐雲霄:高魯與《空中航行術》 |

吳彥儒 |

111 |

| 學術劄記 |

|

|

| 吳稚暉的科普小說《上下古今談》 |

張之傑 |

149 |

| 曼徹斯特歷史城區和工業與科學博物館 |

周維強 |

152 |

| 科史典籍 |

|

|

| 談「中國科技典籍選刊」的整理實踐與思考——以《王禎農書》為例 |

孫顯斌 |

176 |

| 智慧的迴響:盤點中國古代重要科技發明創造 |

張柏春、羅桂環

韓健平、孫顯斌

徐丁丁 |

181 |

| 會議報導與會議消息 |

|

|

| 在巴黎的觀感與期待:參與了第14屆國際東亞科學史會議 |

傅大為 |

188 |

| 第十四屆國際東亞科學史會議報告 |

張 澔 |

191 |

| 本會活動 |

|

|

| 104年第2次會議專題演講:地圖的敘述及中文古地圖的研究 |

林天人 |

193 |

| 第一屆科學史典籍研讀工作坊紀要 |

林至昀 |

195 |

| Contents |

|

204 |

|

| 科學史通訊 第四十期(2016.09) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 目次 |

|

I |

第40期科學史通訊內容 |

| 關於本期 |

林聰益 |

II |

| 學術論著 |

|

|

| 從圓周率發展探討和算家的數學知識需求 |

黃俊瑋 |

1 |

| 一個百年公案的終結:再論「雞籠是否真積雪」 |

許世旻 |

18 |

| 六合叢談銀質說 |

張 澔 |

50 |

學術劄記 |

|

|

| 「古機械復原設計」研究的思路與歷程 |

顏鴻森 |

62 |

| 舞獅的起源 |

張之傑 |

79 |

| 先秦時代中西醫療氣象學之比較 |

劉昭民 |

82 |

| 記功於銅:乾隆得勝圖銅版畫委法製作之代表性文物訪查記 |

周維強 |

86 |

| 科史典籍 |

|

|

| Decoding the Mechanisms of Antikythera Astronomical Device |

林建良、顏鴻森 |

120 |

| 社會文化科學背景下的技術編年史(遠古──A.D.1900) |

姜振寰 |

121 |

| 書介:〔元〕王禎著,孫顯斌、攸興超點校,《王禎農書》 |

吳彥儒 |

124 |

| 書介:〔清〕戴震撰,陳殿校注,《考工記圖》 |

黃宇暘 |

125 |

| 書介:〔清〕梅文鼎著,高峰校注,《勿庵曆算書目》 |

林至昀 |

126 |

| 會議報導與會議消息 |

|

|

| 第二屆「科學史典籍與文化研讀工作坊」紀要 |

林 佳 |

127 |

| 本會活動 |

周維強 |

138 |

| 2017年「第十一屆科學史研討會」論文徵稿啟事 |

編輯部 |

|

| 2015-2016中國大陸科學史博碩士論文摘要 |

|

139 |

| Contents |

|

157 |

| 科學史通訊 第四十一期(2017.12) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 目次 |

|

I |

第41期科學史通訊內容 |

| 關於本期 |

張 澔 |

II |

| 學術論著 |

|

|

| 最早的量規?試析金壇三星村馬家濱文化遺址出土的一組板狀刻紋骨器 |

沈建東 |

1 |

| 和算家如何核證數學知識與獲得問題的答案:一個HPM的觀點與反思 |

黃俊瑋 |

17 |

| 性慾與健康:民國時期中西醫「節慾」之身體論述 |

皮國立 |

37 |

| 學術劄記 |

|

|

| 蔡倫造紙之敝布或包含葛布說 |

陳大川 |

62 |

| 從巴杜達遊記魔術師的故事說起 |

張之傑 |

64 |

| 會議報導與會議消息 |

|

|

| 參加第二十五屆國際科學史大會簡要報告 |

張 澔、周維強 |

67 |

| 本會活動 |

|

|

| 106年第二次會議紀錄 |

周維強 |

72 |

| 106年第二次會議專題演講:Li Ye and the Way of Mathematics: Did the Way Extend to India? |

博佳佳 |

74 |

| 博物館活動訊息 |

|

|

| 航海夢工場:2017帆船特展(國立海洋科技博物館) |

編輯部 |

75 |

| 2017等待>祕鏡:第參屆科學攝影特展(國立自然科學博物館) |

編輯部 |

76 |

| 2017年兩岸科學史博碩士論文摘要 |

|

77 |

| Contents |

|

103 |

|

| 科學史通訊 第四十二期(2018.12) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 目次 |

|

I |

第42期科學史通訊內容 |

| 關於本期 |

張 澔 |

II |

| 學術論著 |

|

|

| 新石器時代中晚期玉器工藝同心圓與角度的運用──以安徽省含山縣凌家灘玉器的工藝構圖為例 |

沈建東 |

1 |

| 江戶時期的和算家與士人如何看待數學 |

黃俊瑋 |

17 |

| 學術劄記 |

|

|

| 《續武經總要》萬曆本的一些補正──科學史研究之意外收穫 |

劉廣定 |

31 |

| 我國古代先民之環保觀念和環保措施 |

劉昭民 |

37 |

| 中文打字機摭談 |

張之傑 |

44 |

| 上海格致書院展示之科學儀器 |

張 澔 |

46 |

|

| 會議報導與會議消息 |

|

|

| 2018年中國歷史地理學術研討會 |

編輯部 |

53 |

| 2019 DHST Prize For Young Scholars Scheme |

編輯部 |

55 |

| 本會活動 |

|

|

| 107年第一次會議專題演講:從形與釉看中國陶瓷技術的演進 |

翁宇雯 |

56 |

| 107年第二次會議專題演講:臺灣活版印刷產業文化資產調查研究 |

黃俊夫 |

57 |

| 會議預告 |

|

|

| 科學典籍、圖像與文物學術研討會 |

編輯部 |

58 |

| 博物館活動訊息 |

|

|

| 漫步太陽系特展(國立自然科學博物館) |

編輯部 |

59 |

| 金玉滿堂──迎春金魚特展(國立海洋科技博物館) |

編輯部 |

60 |

| 科史典籍 |

|

|

| 《科學技術史研究六十年:中國科學院自然科學史研究究所論文選》 |

編輯部 |

61 |

| 《通天之學:耶穌會士和天文學在中國的傳播》 |

編輯部 |

62 |

| 《出使絲綢之國——科學、商業與外交之間的拉萼尼使團》 |

編輯部 |

63 |

|

| Contents |

|

65 |

|

| 科學史通訊 第四十三期(2019.12) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| 目次 |

|

I |

第43期科學史通訊內容 |

| 關於本期 |

張 澔 |

II |

| 特別報導 |

|

|

| 恭賀陳委員大川先生期頤之福 |

張 澔 |

1 |

| 學術論著 |

|

|

| 青銅和金銀:東周時期中國西北與歐亞草原地帶的文化交往 |

黃 維 |

7 |

| 漢代二十八宿圖像研究 |

莊蕙芷 |

25 |

| 1858-1890年間北京觀象臺天文儀器的西方剪影 |

周維強 |

51 |

| 《中國叢刊》的麝鹿與靈芝科學插圖:從法國《百科全書》科學圖像談起 |

李招瑩 |

69 |

| 學術劄記 |

|

|

| 第一篇以中文介紹的化學元素週期律 |

劉廣定 |

95 |

| 獨角仙的語源 |

張之傑 |

100 |

|

| 會議報導與會議消息 |

|

|

| 北京故宮博物院舉辦「清代內務府造辦處學術研討會」 |

周維強 |

102 |

| 本會活動 |

|

|

108年第二次會議專題演講

十年磨一鏡:從迷思概念診斷的觀點探究《遠鏡說》 |

邱韻如 |

109 |

108年第二次會議專題演講

社會、科學與藝術之間的角力:魏晉南北朝墓室天象圖研究 |

莊蕙芷 |

110 |

| 會議預告 |

|

|

| 第十二屆科學史研討會:跨文化歷史中的科學、技術與醫療 |

編輯部 |

111 |

| 博物館活動訊息 |

|

|

| 「百變化學:元素週期表150週年」特展(國立自然科學博物館) |

編輯部 |

114 |

| 科史典籍 |

|

|

| 張柏春、方一兵主編,《中國工業遺產示例:技術史視野中的工業遺產》 |

編輯部 |

115 |

| 孫承晟,《觀念的交織:明清之際西方自然哲學在中國的傳播》 |

編輯部 |

116 |

| 馬偉華,《曆法、宗教與皇權:明清之際中西曆法之爭再研究》 |

編輯部 |

117 |

| 書介:〔北宋〕曾公亮等撰,鄭誠整理,《武經總要》 |

編輯部 |

118 |

| 書介:〔明〕李之藻撰,鄭誠輯校,《李之藻集》 |

編輯部 |

119 |

|

| Contents |

|

120 |

|

| 科學史通訊 第四十四期(2020.12) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| |

|

|

第44期科學史通訊內容 |

| 關於本期 |

毛傳慧 |

I |

| 學術論著 |

|

|

| 關流弧背術的發展脈絡:方法革新的追求與知識論的演變 |

黃俊瑋 |

1 |

| 清朝滿語星名的緣起:以高宗《御製五體清文鑑》為考察範圍 |

姜照中、王磊 |

29 |

| 清末家蠶微粒子病自中國的引入與蔓延 —— 反思晚清「閉關」政策的困境與導致的危機 |

毛傳慧 |

53 |

| 學術劄記 |

|

|

| 不肖生小說中的獵具 |

張之傑 |

89 |

| 功頌千秋:慶祝蘇頌一千年 |

邱韻如 |

93 |

| 科史典籍 |

|

|

| 書介:張柏春主編,《中國傳統技術的新認知》叢書 |

編輯部 |

101 |

|

| 會議與活動報導 |

|

|

| 第十二屆科學史研討會 - 跨文化歷史中的科學技術與醫療紀實 |

編輯部 |

103 |

| 國立清華大學「通識人物」系列講座 |

編輯部 |

111 |

| 「古物揭密—文物科學鑑識在故宮」 |

編輯部 |

123 |

| 本會活動 |

|

|

| 中央研究院科學史委員會學術演講紀要 |

王紫蓉 |

125 |

| Contents |

|

127 |

| 科學史通訊 第四十五期(2021.12) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| |

|

|

第45期科學史通訊內容 |

| 關於本期 |

毛傳慧 |

I |

| 學術論著 |

|

|

| 明代數學著作的商品化特徵初探-以「副文本」為研究中心 |

周霄漢 |

1 |

| 以《圓理算經》為例-談和算家求解穿去積問題的思維與方法 |

黃俊瑋 |

39 |

| 學術劄記 |

|

|

| 坤輿全圖動物圖繪釋解 |

張之傑 |

62 |

| 疑義相與析:塔影倒與海影翻 |

邱韻如 |

73 |

| 由臺灣文藝媒介論美濃烤菸技術史與記憶藝媒介 |

張凱清 |

82 |

| 清末瓦特小傳 |

張澔 |

113 |

| 冷藏技術的發展對臺灣農業的影響 |

賴羿霆 |

124 |

| 科史典籍 |

|

|

| 皮國立:《全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥》 |

編輯部 |

133 |

|

| 會議與活動報導 |

|

|

| 國立清華大學「通識人物」系列講座 |

編輯部 |

134 |

| 本會活動 |

|

|

| 演講與學術交流 |

編輯部 |

143 |

| 110年學術演講紀要 |

王紫蓉 |

149 |

| Contents |

|

151 |

|

| 科學史通訊 第四十六期(2022.12) 目 錄 |

| 題名 |

作者 |

頁碼 |

|

| |

|

|

第46期科學史通訊內容 |

| 關於本期 |

毛傳慧 |

I |

| 學術論著 |

|

|

| 法國行旅工匠組織職能變遷考析 |

胡小宇 |

1 |

| How can one visually represent the cheng 城 used by the Pre-Modern Actor? Some discussions concerning three-dimensional objects described in the Qin 秦 text Shu 數 and later mathematical treatises |

英家銘 |

35 |

| 誰著火草衣:清代民族圖冊中的火草衣族群形象 |

張學瑜 |

61 |

| 學術劄記 |

|

|

| 談談萬新公路與北新公路 |

張之傑 |

101 |

| 合信與《博物新編》: 醫學傳教士引進 19 世紀中國的第一道科學曙光 |

張澔 |

111 |

| 解讀帕喬利:眼見為真!視而不見? |

洪萬生 |

137 |

| 科史典籍 |

|

|

| 王憲群:Western Technologies and Industrial Development in China: Steamship Building in Nineteenth-Century China, 1828- 1895 |

編輯部 |

149 |

|

| 本會活動 |

|

|

| 「製造:全球視野下生產的知識與知識的生產」

國際研討會紀實 |

賴羿霆、張子芃 |

152 |

| 111 年學術演講紀要 |

賴羿霆 |

156 |

| Contents |

|

158 |

|

|